ボブ・ディランという名前を一度は耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。彼はアメリカのシンガーソングライターで、その独特な歌声と歌詞の世界観で、あまりにも多くの人々に影響を与えてきました。2016年には音楽家としては初めてノーベル文学賞を受賞し、大きな話題となり、歴史に名を残しています。

しかし、ボブ・ディランが活躍し始めた1960年代から70年代は、アメリカのみならず世界が大きく変化していた激動の時代です。公民権運動(人種差別撤廃運動)やベトナム戦争への反対運動などが盛り上がり、多くの若者が社会への不満や理想を音楽に託していました。

この記事では、ボブ・ディランという人物にスポットライトを当てながら、彼が活動した時代の背景や社会の動きについて読みやすいように紹介していきます。

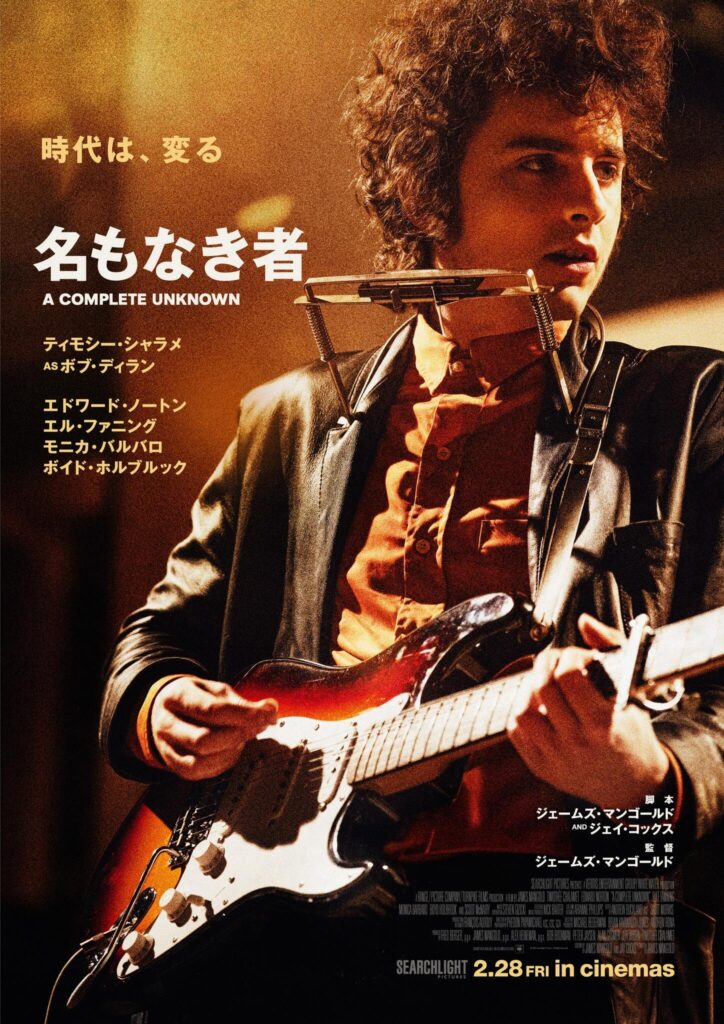

名もなき者/a complete unknown

「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」©2024 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

「天才の苦悩を描く天才」ジェームズ・マンゴールドが制作した、ボブ・ディランの伝記映画「名もなき者/a complete unknown」が2025年2月28日に日本公開を果たしました。

私は試写会にて一足先に鑑賞しましたが、頭を空っぽにすることが許され無いほど、とにかく思考を深読みさせてくる映画だと思いました。歌声、歌詞、表情、仕草、息遣い、全てに何かを感じざるを得ない表現力を感じました。ティモシー・シャラメには脱帽しかありません。

私の知らない、ましてはティモシーも知らない時代を生きた、伝説的シンガーを見事に演じきったのです。狂信的なファンが多いことで有名なボブ・ディランですが、そんなファンでもこの映画を見て文句を言うファンは一人もいなかったと言います。

本人を知らない私が「ボブ・ディランっぽい」と意味わからない感覚に陥ります。本人のこと知らないのに。それほどまでに言語化できない表現力を目の当たりにしてしまったんです。観客に❝知ったか❞をさせるのはもはや洗脳レベルの演技力と言っても過言ではありません。

本作は数多くの歌唱曲がありますが、全てティモシーが歌っています。本人の音源を使っていないんです。これも驚愕ポイントでもあり、洗脳ポイントです。繊細な音も楽しめる映画館の環境でぜひ鑑賞していただきたいです。

それでは、彼の生きた時代を紹介していきましょう。

第1章:ボブ・ディランという人物

本名は「ロバート・アレン・ジマーマン」

ボブ・ディランは1941年5月24日、アメリカのミネソタ州ダルースに「ロバート・アレン・ジマーマン」という名前で生まれました。学生時代から音楽に夢中だった彼は、ブルースやカントリー、ロックンロールなど、さまざまなジャンルの音楽を聴き、独学でギターやハーモニカを練習していたといわれています。

そんな若きロバート少年は、詩を書くのも得意でした。アメリカでは文学的な表現を音楽に取り込むことが珍しくありませんでしたが、とくに彼は「自分の感情や思いを言葉で表現する」ことに人一倍興味を持っていました。後に作詞家として才能を開花させることになるのも、この頃の経験や努力が土台になったのです。

1-2. 名前を変えた理由

「ボブ・ディラン」という芸名は、詩人のディラン・トマスからインスピレーションを得たともいわれています。一説によると、ジマーマンはディラン・トマスの詩に深く感動し、「自分もこんなふうに言葉で人を魅了したい」と考えたと伝えられています。

いずれにせよ、「ディラン」の名を名乗り始めた彼は、ギターとハーモニカを手に各地を渡り歩きながら、音楽の世界へ飛び込んでいきます。

第2章:1960年代という激動の時代

2-1. アメリカ社会の大きな変化

ボブ・ディランが音楽活動を本格化させた1960年代前半、アメリカ社会は大きな変化のまっただ中にありました。その中でも特に重要なのが「公民権運動」と呼ばれる、人種差別と闘う運動です。

黒人の人々は長い間、公立学校や公共施設で白人と分けられるなど、不当な差別を受けていました。そうした差別をやめさせ、人種に関係なく平等な社会を求める声が高まったのです。マーティン・ルーサー・キング牧師をはじめとするリーダーたちのもとで、多くの人々がデモやマーチ(行進)に参加し、人権を守る法律が次々と整備されていきました。

2-2. 若者文化の台頭

同じく1960年代には、「若者文化」と呼ばれる動きが急速に盛り上がっていきます。戦後に生まれたベビーブーマー(第二次世界大戦後の人口急増期に生まれた世代)が成長してティーンエイジャーや大学生となり、社会の中で大きな存在感を示すようになりました。

若者たちは、自分たちの音楽、自分たちのファッション、自分たちのライフスタイルを作り上げようとしました。エルヴィス・プレスリーに代表されるロックンロールも、その若者文化のひとつのシンボルでした。そして、こうした「若者のための音楽」としてフォークソングが人気を集めるようになり、それに乗るように登場したのがボブ・ディランだったのです。

第3章:フォークソングの旗手として

3-1. グリニッジ・ヴィレッジでの活動

Embed from Getty Imagesボブ・ディランは1960年代初頭、ニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジという地域で活動を始めます。そこはフォークシンガーや詩人、芸術家が集まる場所として有名でした。

その頃のアメリカでは、家族で一緒に歌えるようなフォークソングや、社会問題を扱ったプロテストソング(抗議の歌)が人気を博していました。ディランは、たちまちその才能を認められ、レコード会社と契約してデビューを果たします。

彼の初期のヒット曲には、「風に吹かれて」(Blowin’ in the Wind)や「時代は変わる」(The Times They Are a-Changin’)などが挙げられます。これらの歌は公民権運動や反戦運動に共感する人々の間で大きな共鳴を呼びました。

3-2. 社会派フォークのアイコンに

ディランが歌うフォークソングは、単にメロディを楽しむだけでなく、歌詞のメッセージ性が強いことで特徴的でした。「平和」「正義」「自由」といったテーマを扱うことで、当時の若者たちは「自分たちの気持ちを代弁してくれる歌がここにある!」と大いに盛り上がったのです。

また、ディランの歌詞は文学的でありながら、わかりやすい言葉で強いメッセージを発するという特徴がありました。この点は、後のロックアーティストやシンガーソングライターたちにも影響を与え、音楽シーン全体が「社会や世界を考える」姿勢を身につけるきっかけにもなりました。

第4章:電気ギターへの転換と波紋

4-1. フォークからロックへ

ボブ・ディランはフォークシンガーとして高い評価を得ていましたが、1965年頃からエレキギターを使ったバンドサウンドへと音楽性を大きく変化させます。これは当時のファンにとって、かなり衝撃的な出来事でした。フォーク・フェスティバルでエレキギターを演奏した際、「裏切り者!」と怒るファンがいたというエピソードは有名です。

しかし、ディラン本人は「自分の音楽をさらに発展させるためには、フォークの枠にとどまってはいけない」と考えていたようです。結果として、この転換によって彼の音楽はさらに多様性を獲得し、多くのロックミュージシャンやバンドに影響を与えました。

4-2. 社会の分断と若者の声

1960年代後半には、ベトナム戦争への反対運動が激化するなど、アメリカ社会は大きく揺れ動きます。若者たちはロックやフォークを通じて自分たちの意見を表現しようとしました。ビートルズやローリング・ストーンズなどのイギリスのバンドとも相まって、ロックというジャンルが一気に世界的な流行となっていく時代でもありました。

ディランの「フォークからロックへ」という変化は、当時の世代にとって「伝統と革新のあいだで揺れ動く象徴」ともいえる出来事でした。その後も彼はアルバムごとに作風を変え、新しい音楽を生み出す姿勢を貫き続けます。

第5章:1970年代以降のディランと社会の変化

5-1. カウンターカルチャーの終焉

1960年代後半から70年代前半まで続いたカウンターカルチャー(主流文化に対抗する若者文化)は、公民権運動や反戦運動の成果はあったものの、社会全体を大きく変えるまでには至りませんでした。ベトナム戦争は長引き、多くの若者が徴兵される現状はなかなか終わらなかったのです。

やがて70年代後半にかけて、社会は急激に変化します。ヒッピーやカウンターカルチャーが勢いを失い、政治的に保守化する動きも出てきました。こうした時代にあって、ディランもまた宗教的なテーマの曲を発表するなど、大きな心境の変化を見せるようになります。

5-2. 音楽スタイルの変遷

Embed from Getty Images1970年代、80年代、90年代と、ディランはアルバムを出すたびに異なる音楽性を見せました。ゴスペル音楽に傾倒した時期もあれば、ブルース色の強い作品や、フォーク回帰ともいえるアルバムも作りました。そうしたたび重なる変化は一部のファンを戸惑わせましたが、一方で「いつも新しいボブ・ディランに出会える」と考える人も多く、世界的な支持は衰えませんでした。

またこの時期、ディランと同世代もしくは後の世代の多くのアーティストが、彼の影響を公言しています。U2のボノやブルース・スプリングスティーンなど、ロック界の大物たちがディランに敬意を示しているのは有名な話です。

第6章:現代まで続く影響力とノーベル文学賞

6-1. 絶えないライブ活動と新しい挑戦

ボブ・ディランは多くのヒット曲を出しているだけではなく、ライヴ活動も精力的に続けています。特に1988年からは「ネヴァーエンディング・ツアー」と呼ばれるほぼ休みなく世界を巡るツアーを行っており、長年にわたって世界各地でファンを魅了し続けています。

また、彼の音楽はシンプルなようでいて、歌詞には多層的な意味が込められているため、ファンや研究者による「ディラン研究」は今も盛んです。

6-2. ノーベル文学賞受賞という快挙

2016年、ボブ・ディランはノーベル文学賞を受賞しました。これは音楽家として初めての受賞であり、「歌詞は文学と呼べるのか?」という議論が巻き起こりました。しかし、ディランの受賞によって、詩としての歌詞が改めて評価されるきっかけとなり、多くの人々が「音楽と文学の境界」について考えるようになりました。

受賞後、ディランは式典への出席をしばらく見合わせたことも話題になりましたが、最終的にはスピーチを提出し、ノーベル賞のメダルと賞状を受け取っています。

第7章:ボブ・ディランの歌詞に見る時代背景

7-1. 平和と正義を求める声

ディランの代表曲には、平和や正義を求める声が多く盛り込まれています。たとえば「風に吹かれて」では、「人が自由になれるのはいつ?」という問いかけを、詩的な表現で投げかけます。これは公民権運動や反戦運動が活発だった時代、若者たちが「自分たちは社会を変えられるのか?」と真剣に考えていた証とも言えます。

また、「時代は変わる」では、古い慣習や差別にとらわれず、新しい社会を作るために行動するべきだと強く訴えています。1960年代に若者が自分たちの未来を切り開こうとする姿勢が、この曲には象徴的に描かれているのです。

7-2. 個人的なテーマと普遍的なメッセージ

ディランの曲は社会的なメッセージを含むものばかりではありません。恋愛や孤独、人生の苦悩など、より個人的なテーマを扱った作品も数多くあります。

しかし、それら個人的な歌詞も、多くの人にとって共感できる部分があり、そこに普遍的な魅力があります。ディランの言葉はときに難解にも思えますが、聞く人それぞれが自由に解釈できる柔軟さを持っているのです。

第8章:21世紀のディランとこれから

8-1. 変わり続ける姿勢

Embed from Getty Images21世紀に入ってからも、ディランはアルバム制作を続け、多くの賞を受賞しています。また、アメリカの大統領にあたるバラク・オバマからは、自由のメダル(大統領自由勲章)を授与されるなど、文化的にも国の象徴として認められる存在となりました。

彼は歳を重ねても積極的にライブを行い、新たな表現に挑戦し続けています。昔の曲を同じように再演するのではなく、その都度アレンジを変えたり、声の出し方を変えたりするため、コンサートに行くファンは「今日のディランはどんな姿だろう?」とワクワクさせられます。

8-2. 未来への継承

ディランが築いてきた詩と音楽の融合というスタイルは、多くの若いアーティストたちに影響を与えています。ラップやヒップホップなど、言葉によるメッセージ性が重視されるジャンルにも、その精神は受け継がれているといえるでしょう。

さらにインターネットやSNSが普及した現代においては、彼の歌詞やメロディが世界のあらゆる場所で共有され、同じ想いを抱く人々がつながるきっかけにもなっています。そう、「名もなき者/a completeunknown」が公開されたように。そうした広がりを見ていると、ディランの影響力がこれからも続いていくことは間違いありません。

おわりに

ボブ・ディランが活躍を始めた1960年代は、公民権運動や反戦運動など、人々が「本当に変化を望んでいた」時代でした。彼の音楽は、そうした社会運動や若者文化と深く結びつきながら、「平和とは何か」「自由とは何か」といった大きなテーマを問い続けてきました。

その後、ディランはフォークからロック、ゴスペルやブルースなど、音楽的な変遷を繰り返してきましたが、彼の歌詞にはいつも人間の根源的な問いかけがあります。だからこそ、時代を超えて多くの人々の心に響き、ノーベル文学賞という異例の評価を受けることにもなったのでしょう。

変わり続ける世界のなかで、ボブ・ディランのメッセージはまだまだ色あせません。新しい世代も、彼の音楽や詩を読み解くことで、「自分は何を考え、どう行動していくべきか」という問いを得るはずです。時間があれば、ぜひ一度、ディランの楽曲をじっくり聴いてみてください。彼が生きてきた時代背景を知ることで、歌詞の奥深さがいっそう感じられるでしょう。